傈僳族口弦制作技艺

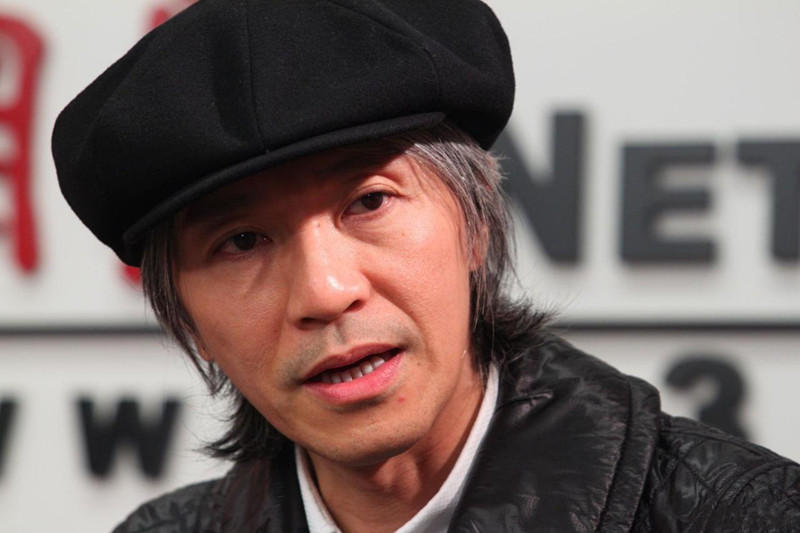

口弦演奏 王勇摄

项目名称: 民族乐器制作技艺(傈僳族口弦制作技艺)

【产生年代】

口弦,又称“口琴”、“响篾”、“吹篾”或“弹篾”,在我国西南的诸多少数民族,尤其在彝语支民族中比较通行。傈僳族作为彝语支民族,其竹口弦制作历史久远。据考证,竹口弦制作,当在人类进入陶器时代、青铜时代以前的“竹木器时代”。傈僳族竹口弦何时发明,由于无可靠的文献记载,已无法确认。

【分布区域】

德昌傈僳族口弦演奏和制作技艺主要分布于四川省德昌县金沙傈僳族乡和南山傈僳族乡,汉区的巴洞乡团结村、宽裕乡新裕村、乐跃乡沙坝村。

【基本内容】

傈僳族则称之为“玛哥”,“玛”即“竹”,“哥”即“拔”、“拉”,是片状的约一公分宽、六七分长的微小乐器,深受傈僳族妇女喜爱,时常佩戴于身,可随时借物抒发情怀。其形制多样,有一片、三片之分,三片口弦较常见。可以独奏、齐奏,制作工艺复杂。

制作口弦技艺表面看似简单,然而,其选料、取片、削片、制形、制舌、削制等过程技术难度大,非专业制作手非能为之,其主要程序为:

选材:竹制口弦一般采用质地坚硬的黄竹削制而成。黄竹俗称“龙柱”,一般长在阴山的二半山上,成遍生长,不分季节什么时候都可砍。制作口弦取离地2尺左右的中段竹为佳,砍回后将竹管晒干,防止竹管变形弯曲。

制作:分为单片与三多片口弦制作。

单片口弦 制作时,用刀从黄竹管上截取一块长约三寸、宽约五公分的竹片刳薄,在中间三面镂空刻出簧舌。然后把弦的片头削尖呈剑形,片尾截齐做弦柄。竹口弦的簧舌头部大而薄,中部窄而厚,舌的两侧削成斜面,与竹片的头部相连。弹拨片头时,利用竹片的弹性,可以使簧舌自由往复地振动发音。

多片口弦 把制作好的不同音高的单片口弦用细绳穿连起来,就形了成多片口弦。多片口弦大多由2至5片音高不同的口弦组成。一个十分重要的制作技艺是,傈僳族制作口弦没有音叉,其音准、音色全靠制作者的悟性、经验等。

口弦不仅在形制和制作方法上颇有特色,在演奏方法上也非常别致。口弦的演奏方法有用手指拨动和抻动两种。

拨动法 演奏口弦时,演奏者用左手拇指和食指夹住弦柄,多片弦则使其呈扇形,将簧舌部分置于两唇间,用右手拇指和食指来回拨动口弦尖端,引起簧舌振动,便发出明亮的叮咚之音。

抻动法 用丝线抻动口弦的演奏方法更为独特,演奏者在每个簧片的尖端系上一条丝线,把线头套在右手指上,用手指牵线使簧片振动而发音。为了增加共鸣和扩大音量,演奏者在演奏口弦的时候,借助口型的变化和呼吸控制等方法,演奏出音色多变的乐曲。熟练的演奏者,能表达出较复杂的节奏和较多的音色,并能使每片弦发出它的纯五度泛音来。在一副三片弦上,往往能奏出6个不同的音。

【基本特征】

1、形制特征:傈僳族竹口弦制作材料选用优质黄竹为原料,其工艺讲究,小巧精制,携带轻便,是深受傈僳族妇女喜爱的乐器。

2、音乐特征:单片可为“宫”(DO),也可为“商” (Re),但可转调,音乐术语称“移宫”或“移商”;二片的按大二度关系,一片为宫,另一片为商。弹拨出的音乐,旋律低沉,泛音多变,合声动人。

3、社会特征:具有古老原始、独立发展、自娱自乐和广泛的群众性。一幅竹口弦可伴随一个人的终身,是傈僳族妇女成长过程中不可缺少的附属物品。

【基本价值】

一是历史文化价值。

竹口弦制作历史悠久,作为一种重要而古老的文化载体,是傈僳民众艺术发展史的见证,对于研究乐器发展史、民族音乐史,具有重要价值。

二是人文社会研究价值。

竹口弦作为音乐的物质载体,其承载了傈僳民族诸多复杂的生命情感、价值观、想象力等丰厚的文化内容,对于传承、发展民族音乐起到了积极的作用。

三是工艺价值。

竹口弦的制作,全凭制作者的经验与悟性来确定其音高、音色、音准,蕴含丰富的科学认知,是傈僳民族能工巧匠杰出智慧的凝聚,具有很高的工艺价值。

【名录级别】省级

【传承人基本情况】

德昌傈僳族口弦制作,多通过拜师学得,兰德才,男,73岁,现居德昌县金沙乡观音堂村五组,系傈僳族中远近闻名的竹口弦制作工艺师,从小跟随其爷爷、父亲学习口弦制作,从事该工艺50多年。其制作的口弦音色优美、音准准确、经久耐用,深受民众欢迎。

传统技艺

项目名称: 民族乐器制作技艺(竹质口弦制作技艺)

【产生年代】

彝族竹制口弦历史悠久,汉文献《礼节》载:“女蜗承伏羲制,始作笙簧。”《诗经》称:“巧言鼓簧,颜之厚矣”;《穆天子传》:“吹笙鼓簧,心中翔翔”,簧即口弦。彝文古籍《古候》载“举尔莫夹腰间,口弦莫捏手上”。教育彝族青年男女做人要踏踏实实,忠厚老实,勤劳勇敢,不要轻浮虚伪。彝谚又说:“彝笛是思念父亲的,口弦是思念母亲的”。在彝族毕摩经籍《招魂经》中描述祖先从云南迁徙渡过金沙江时说:“……什么都渡过来了,未必只有竹子没渡过,但口弦竹筒妇女佩戴渡过,这也算是渡过来了……”足以说明彝族口弦历史久远。

【分布区域】

彝族口弦存在于凉山彝族聚居县市,尤其是在布拖更为突出,分布于全县5个片区、30个镇、190个行政村,1008个村民小组,特别是布拖县的拖觉片区、衣某片区等尤为普遍。

【基本内容】

(一)彝族竹制口弦的制作技艺

1、选择材料。彝族制作竹制口弦的材料必须是金竹,而且是生长在阳光充足的金竹。

2、采集材料。一般在每年的秋天竹叶秋黄的时候,自然有彝族男人带起镰刀上山砍金竹回家晾干,然后,选用直而质量较好的竹节制作口弦。

3、制作工具。彝族竹制口弦的工具有:镰刀、小铁刀、薄利刀片、铁锥子等。

4、竹制独弦口弦制作工序。首先制作工具备好后,将选择好的竹节两头锯掉,取长15至18厘米的竹管,然后用刀剖开,选择半边竹片,再用刀削呈宽约1厘米的叶形竹片,再用薄利刀片在已削成的竹片中间修制簧片而成,最后用铁锥在口弦柄端开孔穿上口弦线而成。

5、竹制二弦口弦制作工序。二弦制作工序与独弦制作工序相同,唯有差异的是竹制二弦的口弦体积比独弦体积相对较小,二弦簧片厚薄不一,其余制作流程都相同。

6、一件彝族竹制口弦的质量好坏,关键在于簧片的制作是否细腻,因为簧片的制作工艺直接影响到弹拨音质、音量。所以,制作口弦簧片是要精雕细作。

7、制作口弦竹筒,口弦制作好了就要装在口弦筒里,那么就得制作一个比口弦本身长1厘米许的竹制口弦筒,筒之一端留竹节舀穿一小孔,另一端开口而成。筒面雕刻精美纹样,有的上漆彩绘,与香包、针筒配套系于上衣扣上,悬于胸前,也有悬挂在三角包上作为佩带物。

二、彝族竹制口弦的弹拨、吹奏技艺

1、彝族竹制口弦弹拨、吹奏技巧主要以手指弹拨、运气吹奏和口技三个部分组成,是弹拨、运气、口技变化合为一体的彝族口弦音乐载体,由弹拨、运气、口技变化快慢决定口弦音乐的节拍和旋律。

2、彝族口弦音乐曲目丰富多彩,有快慢节奏结构组成的曲目,有纯慢结构组成的曲目,也有纯快结构组成的曲目。

3、彝族竹制口弦是全世界罕见的民族乐器,吹奏时将簧片部位正对口唇弹拨,吹气量和弹拨力量的大小决定着口弦音量的大小,根据表达情感的需要,口弦音乐旋律节拍强弱自如,控制弹拨簧片通过气息和口技而发音。因而,口腔动作的微妙变化,都能造成音高、音色、音质的变幻,这是凉山彝族所固有的独特弹拨、吹奏方法。

【基本特征】

1、彝族竹制口弦具有音乐的和语义的双重功能特征:彝族口弦作为成熟的旋律乐器,它有很高的音乐性,可奏泛音和超吹,音域、音色与其它乐器不同,没有高音,中低音近似人声,有很强的艺术与审美功能,深受彝族群众喜爱。上山放牧、劳作随身携带,为排遣孤寂忧伤最喜弹奏,它的音乐很有感染力,有欢快的乐曲,也有忧伤的乐曲,随着弹奏者的心理情绪变化选择乐曲,因而,彝族口弦又被誉为“口弦会说话”。凉山彝族竹制口弦的独特形制与弹奏方法,赋予它善于表达语义的功能,广为流传的乐谚说:“举尔象父亲的声音”、“口弦象母亲的声音”,乐器摹拟语言,有传达语义的功能和作用,已为音乐学界和世人认同。在弹奏时,弹奏者的口腔细微动作不仅能改变音高、音色、音质,还能获得声音明与暗、刚与柔、急与缓、细与粗、平与滑的调节和上下游移、抑扬顿挫的变幻对比。尤如人们吹口哨、唱歌、说话,想唱什么唱什么,想说什么说什么;正如彝族口弦乐手说吹口弦也是这种“说话”、“唱歌”的感觉和状态。闲暇孤闷时弹奏起“想父母”、“想姑娘”、“想朋友”为内容和命名的曲调很多,除了作为个人自娱“工具”外,在日常聚会和婚娶、丧事、节日、庆典的场合,也少不了口弦演奏,如在婚礼场面弹奏《妈妈女儿》、《送亲调》、《喜庆调》,丧事弹奏《悲伤调》、《送灵调》,彝族口弦不仅是自娱自乐的乐器,而且是交流感情的纽带。彝族男女青年在谈情说爱时,以弹奏口弦的方式表达爱恋之情等。凉山彝族的口弦和本民族乐器的音乐文化,是凝聚着浓厚的民族情感,深深交融着民族文化、民族情结、审美情趣,与彝族人民的精神生活和社会生活紧紧相连。

2、自由性弹奏的特征。彝族竹制口弦的弹奏历来就没有特定的规律,也没有固定的曲谱,长短随意,弹拨者自由发挥,也有相互模仿学习的曲调。

【基本价值】

1、人类学、民族学、民俗学、音乐学价值。

2、凉山彝族竹制口弦集民族音乐之大成,与民间乐舞、毕摩宗教及自然崇拜仪式的乐舞有着千丝万缕的联系,是彝人艺术最高水平的代表作。竹制口弦是最具代表彝族音乐特色的乐器,也是研究古代和现代彝族音乐的重要资料。

3、彝族竹制口弦是彝族传统音乐、舞蹈等艺术发展史的重要依据。凉山彝族竹制口弦 “多元一体”的特证是自古以来祖国西南文明和彝族传统文化交融的集中体现。反映了当地人民崇尚自然、安于天命的精神特质和对美好爱情、幸福生活的执著追求,成为当地人体现民族凝聚力和教育培养后代的重要手段。在日常生产生活中,彝族竹制口弦 “话语”的“唤醒”作用,对于当地人民的文化认同、维护团结具有不可替代的重要意义,也是解读彝族人民审美心理最重要的依据,是维系民族精神的纽带。

4、彝族竹制口弦具有独特的结构、独特的音色和独特的演奏方式。其音乐感染力强烈,具有吹人泪下的效果。

5、彝族竹制口弦是交流、沟通思想情感的工具,是民族相互往来的绝好礼物。

6、彝族竹制口弦是凉山彝族的重要乐器,是彝族先民聪明智慧的结晶,也是彝族人民生产生活中不可替代的精神产物。

【名录级别】省级

【传承人基本情况】

竹制口弦技艺自古以来在彝族中流传、靠口传心授,凭借模仿,无固定的师承关系。以下几位是其中比较杰出的代表性传承人:

俄底拉色 布拖县火烈乡3村1组

易 雕 布拖县合井乡

吉斯日黑 布拖县罗家坪乡

口弦制作 王勇摄