孤灯作伴 静候花开│新晋四川省工艺美术大师张震声的雕刻时光

张震声的双手是停不下来的,他相信不言不语的石头会开出最美的花来。

2014年,张震声来到西昌。那时南红玛瑙市场一片大好,利用之前积累的经验,再加上当时原石的价格便宜,可以很顺利地从手艺人转为商人。但他静下心想想,此前15年的雕刻生涯,就如一段人生的修行,若此时抛开,更多的会是遗憾。

张震声下定决心,坚守自己的手艺。

2016年,张震声凭借精湛的雕刻技艺,被评为“大凉山南红雕刻大师”;2019年,被评为“四川省工艺美术大师”。期间,他的作品获得省内外多个大奖。

不忘初心,方得始终,现如今很多朋友都离开了市场,过起了闲适的生活,而张震声在锣机的嗡嗡声中继续沉默,静候花开。他说,相信那不言不语的石头会为我开出最美的花来。

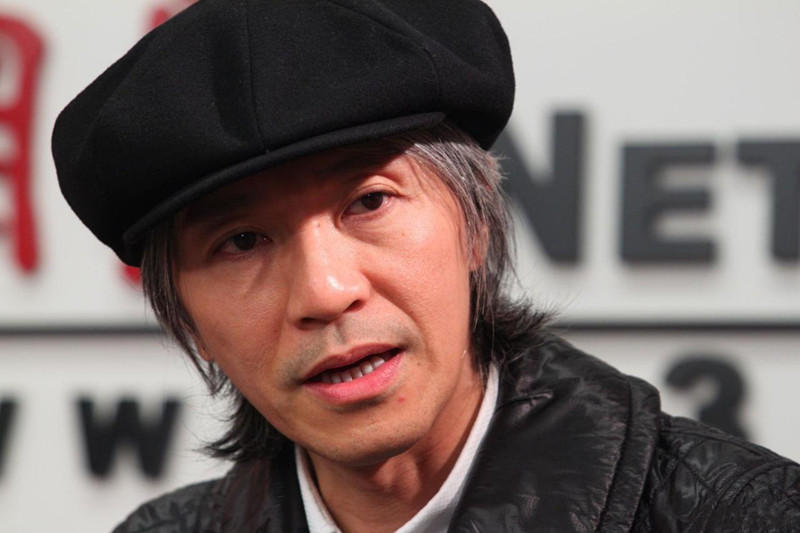

几年前采访张震声,那时候我叫他大师,他连连摆手,说自己只是一个雕刻师,称不上大师。而如今,他已是“四川省工艺美术大师”,我再叫他大师,算是名正言顺了。

端阳前夕,再次来到张震声的家,厨房里飘来粽叶的香气,他的妻子正在为孩子们包粽子。说是家,其实也是工作室,除了一家人的卧室,其他房间都用作雕刻。仔细观察,工作室所有的摆设和几年前相差无几,只是,之前的学徒已经不在了,新来的一位姑娘,正在灯光下,专心地打磨着手中的玛瑙石。

张震声有些惋惜,自己有心把所有的手艺都留在凉山,却很少有人愿意与孤灯作伴。

不管怎样,张震声的双手是停不下来的,在锣机的嗡嗡声中,他正静候花开。他说,相信那不言不语的石头会为我开出最美的花来。

雕刻精美、造型独特的挂件和印章作品。

读玉:糟粕中见大器

张震声在凉山南红玛瑙市场是叫得出名字的雕刻师,从他手里出来的观音,线条柔美、脸颊饱满、神情自若、意境悠远,算得上珍品。如果说君子如玉,那么张震声的玉雕工艺,就如同他泰然自若的脾性,儒雅而温润。

客居西昌5年,张震声从初来乍到潜心雕琢,到现在颇具人气,付出的心血终于有了回报,一家人的生活渐渐稳定下来。

张震声拿起的第一把刻刀,并不是玉石刻刀。家乡福建南平,盛产竹木,精于竹木雕刻的师傅数不胜数,张震声也是其中之一。初次转型雕刻玉石,无非是为了生计,张震声下了很大的决心,也花费了不少时间。

从木工雕刻转做玉石雕刻,几乎是要从头学起,这中间除了时间上的耗费,还需要培养对玉石的了解,同时还需要不断提升自身的内涵和修学,不同的玉石质地不同,雕刻的造型、意境不同;不同的玉石外形不同,雕刻的设计、图案也不同。张震声要做的是先学会读懂玉石。

玉石雕刻的图案,以佛像居多,最常见的观音、弥勒及众多古代美人、吉祥物,还有不少中国传统风格样式,题材大多以吉祥如意、长寿多子、恭喜发财为主。这就要求张震声不仅要“博古通今”,还需要在佛学上有一定的认识,当然,最重要的还是要佩戴起来具有美感,这就意味着要把传统的寓意和时尚的元素揉在一起,并迎合市场需求,张震声的审美、品味和技艺都遇到了考验。

通常拿到一块玉石,张震声要先对它“察言观色”,了解它的质地,仔细研究玉石的色泽、外形适合做什么,就连玉石上面的小瑕疵也要巧思妙想,计算在图案设计里面。决定好雕刻的造型,就需要为玉石整形,去糟粕留精华,把不要的部分剔除,接着是设计图案,这里需要运用到一定的绘画功底,要想让拇指大的玉石线条圆润,张震声在绘画上面绝不敢马虎。

设计图案关键在于一个“巧”字。

“完美的玉石不是没有,很难遇到,大多数的玉石都会有一定的瑕疵,如何利用瑕疵,或者说如何把瑕疵变成美,需要经验,也需要一定的文化知识的积累。”玉石上的一星一点,通过整体设计,最后可能变成作品上的点睛之处。

当然,设计并不是一次就完成的,反复对照图案和玉石,视情况做出修整,反反复复。

最后才下刀,打坯、定型、修细,如果是开脸,还需要增加工序。一块玉石作品,不可能由一个人完成,所有的工序中,张震声负责设计和打坯,这也是最有难度的两个环节,最少要有五六年雕刻经验的师傅才能担任。张震声也是在雕刻十多年之后,才能做到眼中有画、心中有图。

“2008年我来到攀枝花向刘开君大师学习砚刻,砚刻的浮雕技艺与木雕的圆雕技艺相互融合后,让我更有信心做出小而精的产品,从摆件到把玩件再到挂件,终于可以完成大大小小的作品了,可我却在这时迟疑了?在一片大好的市场诱惑下,我动心了。可一旦我离开那个小小的工作台,尝到甜头后的我就再难回去埋头苦干了。不断的纠结之后,打开锣机,嗡嗡的声响让内心无比的宁静,拿起湿润的南红,勾勒,雕刻……”2014年,张震声带着家人从云南前往苏州,想在那里另辟一条发展之路,但是苏州的雕刻工艺市场几乎饱和,想挤进去,不是易事。半年后,他决定举家前往西昌。

“在来之前,肯定得做一点功课啊,从朋友那里了解了很多这边的情况,自己也分析了一下才决定来的,并不是说抱着试试的心态,毕竟还带着老婆和孩子。”张震声说。

冰料手印作品:金刚无畏印(左),柿子红作品:大势至菩萨(右)

琢玉:琢磨中有灵气

在张震声妻子叶衍慧眼中,雕刻其实就是一个琢和磨的过程。

33岁的叶衍慧跟着丈夫走南闯北,如今也算是一位老师傅了。从事雕刻10多年,她负责从张震声手中接过打好坯的玉石,进行修光、打磨两个步骤。刚开始当学徒那两年里,叶衍慧每个月的工资只有50元,每天十多个小时的时间都在磨石头,长时间泡在水里的双手起皱脱皮,但她没有放弃。两年后,她开始学着修光。修光就是仔细修整雕刻过的地方,需要极其有耐心才能完成。

在学习中,最忌轻易放弃,但在雕刻师中,也有一种不放弃但也不学精的师傅,被叶衍慧称为“50元工”。他们靠最粗糙的手艺为生,加工一件产品只需50元钱。虽然这也是一种谋生的方法,但对于已经当了师傅的张震声来说是最要不得的。

“我有一个朋友,做50元工做了15年,每天多接几个活他也能赚钱,而且不费神,但在技艺上面毫无提升,一直原地踏步,这些都取决于各人的想法和选择,并不是每个人都有那种耐心学个六七年才能有点成绩,中途放弃的太多了。”叶衍慧庆幸自己坚持了下来。

张震声来到西昌的时候,南红玛瑙正被炒得红红火火,他和家人在南红玛瑙市场旁边租了一间套房,客厅和两间卧室都被当成工作室,两个孩子的课桌就摆在他的工作台背后。夫妻二人的做工习惯截然不同,张震声定力十足,但凡灯光打开,他便一手拿着玉石,一手拿着刻刀,聚精会神地开始创作,哪怕孩子们在他背后嬉笑打闹也影响不到他,此刻的他,心神合一,都在手中的玉石上。而叶衍慧喜欢不被打扰,作品脸部的表情要对称协调,勾勒唇线、眼线、轮廓等线条,都是极为细腻的工序,她必须集中精神,使出以柔克刚的巧劲,小心翼翼地完成,所以她有自己的工作间。

工匠的手艺,最好的广告就是口碑。刚开始,找张震声雕刻的人寥寥无几,他却不慌不忙,让自己沉淀下来,潜心专研南红玛瑙。

“南红和翡翠的区别很大,雕刻手法又有不同,翡翠比南红的硬度略高,韧性更好,以通透为上品,而南红油润却易裂,设计和雕刻都要随之做一些变动。”张震声在云南宝山时也曾经接触过南红,相比较,他认为宝山的南红原石较小,几乎看不到大料,而凉山南红虽然数量不多,但大料较多,成材的也多,易于雕刻出精美的作品。

在技艺方面,张震声不断探索,沿袭了木雕雕刻手法的精细考究,在传承传统中求新求变,力争让遇到的每一块石头丝丝入扣,尽情展现其独特的魅力。一块璞玉,经过张震声的精心“打扮”,灵气十足,就像被他注入了精气神,十分生动。

“琢磨就是雕琢和打磨,一件作品,用没用心,一目了然,为什么很多人一看到某件作品就能说出这是谁的作品,证明这个雕刻师用了心,他把自己的精神反映在了作品上,他给了作品生命。”张震声说。

柿子红包黄冻大摆件作品:江山如画。

爱玉:慢工里存品德

2015年,张震声在凉山南红玛瑙市场已经具有了一定的人气,许多人主动上门找他雕刻玛瑙。特别是他雕刻的观音,得到了不少客户的好评。生意越来越好,张震声却还是一副不紧不慢的模样。他不会因为客人着急就匆匆忙忙地赶工。相反,他坚持慢工出细活。

张震声的慢,其实是精益求精的一个过程,20多年的雕刻经历,让他领悟到,作为一名雕刻师,要爱玉如初,要在雕琢玉石的同时打磨自己的耐性、品性,做人,品要正,德要高,做玉,也一样,张震声很享受这个过程。他特别喜欢子冈牌,方方正正,犹如他的一身正气。2015年,他开始在子冈牌上做功夫,推陈出新,题材上融入书法笔意,文人意趣,民俗吉祥寓意,让作品外形圆润,意境深远,缔造出新的艺术追求。

“现在,机器雕刻越来越多,机器的速度不是人工可以比的,产量很高,但做出来的东西很空洞,而且如出一辙,毫无生命力,而手工雕刻的玉石,虽然慢,却具有不可复制性,是独一无二的,所以说,慢也有它的优越性,慢也是雕刻师的一种态度。”张震声说。

在雕刻手艺里,分为南工和北工,市场上最常见的是南工的苏工,而张震声把多年积累的雕刻经验融合在一起,他把自己的创作称为越工,“越”既代表了福建古代的闽越之称,又有着超越自我的含义,2015年张震声正式成立了“越工玉坊”,并决定注册商标,给作品一个名分。

张震声很希望自己的衣钵能够有人继承下来,但在西昌玛瑙市场,张震声发现一个有趣的现象,“在西昌,几乎没有一个本地的雕刻师。”他曾贴出招收学徒的海报,却没有一个本地人来问津。张震声明白,掌握了玉石资源,能够在最快的时间不费多大的力气就能致富,谁愿意花个十年八年来学一门手艺呢。

最后,他在外省招来了三个学徒,其中一个来自江西,名叫陈志勇。

19岁的陈志勇是通过朋友介绍来到西昌的,他听说过张震声的手艺,也了解过学雕刻的困难,但他还是愿意尝试,毕竟,他有的是时间来选择以后的路该怎么走。

陈志勇大多数时间是坐在工作台前打磨玉石,这是雕刻里最基本的活儿,但他已经干了一年多了,还有一年,师傅才会教他修光,三年以后,才有资格学习打坯。三年之后的他是否还会继续雕刻,他自己也很难说。张震声对陈志勇寄予了厚望,他的内心还是希望有人能够潜下心来学习这门手艺,毕竟,这是中国传统文化的一部分,需要被传承下来,并发扬光大。

张震声特别喜欢西昌四季如春的气候,在这里,他一边赚钱养活家人,一边潜心专研自己的雕工。现在,张震声一家人在西昌过着幸福的慢生活。

“我喜欢石头,喜欢雕刻,只要有石头,就会一直雕刻下去。”