摄影师胡小平和他的凉山影像

“拿相机多少年,就拍摄了凉山多少年,屈指一算已是30多年。我走过凉山的九十九块坝,翻过凉山的九十九座山,淌过凉山的九十九条河。冬日的阳光、夏日的冰霜,在我的记忆中都留下眷恋的物象。一个崇火尚火的民族,一个崇山恋山的民族,为什么拥有五彩斑斓的笑容?是毕摩用大山铸就的经书传承着凉山的历史,托起彝人永恒的精神家园。

我敬畏彝人,尽管我熟悉这片生我养我的土地。每当我拿起相机时总会从目镜里发现惊奇,这就是大小凉山和生活在大山里的彝人。

是摄影点燃了我生命的激情,对凉山彝族影像的纪录,无论是80年代用胶片相机,还是21世纪用数码相机拍摄,始终是我锲而不舍的追求。”

—— 胡小平

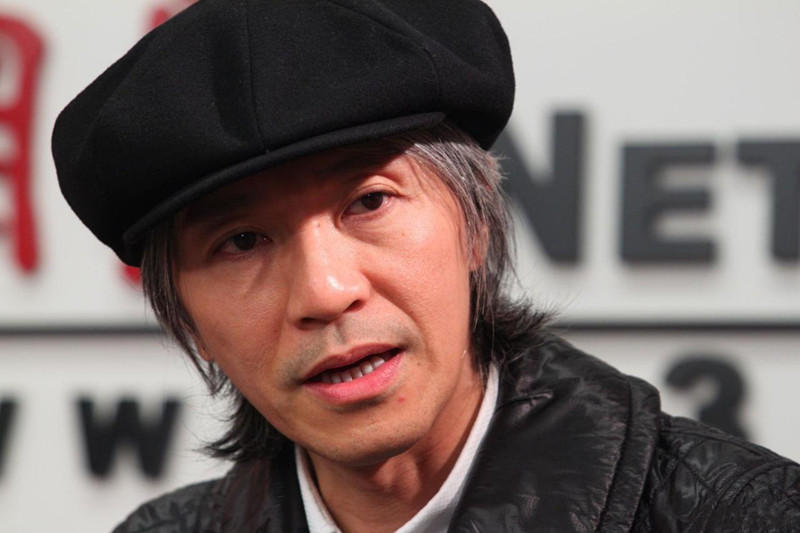

胡小平,彝族。武汉大学新闻系艺术摄影专业毕业。

四川省美术家协会会员,中国摄影家协会会员,中国民俗摄影协会博学会士,凉山州摄影家协会副主席。

拍摄凉山彝族火把节30余年,积累了大量的凉山彝族及西南其它少数民族丰富的珍贵影像。拍摄撰写的摄影专题在《中国摄影》、《中国国家地理》、《华夏人文地理》、《中国摄影家》等二十多家全国大型刊物上发表。

出版摄影专著《中国·凉山彝族服饰》。摄影作品在全国各类影展影赛中获奖、收藏。

▲击鼓祈福 胡小平 摄

胡小平剃掉了大胡子,放下了沉重的装备,在采访中,他褪下一身光环,从一个艺术家回归到生活里来。今年,恰逢中国改革开放40周年。对于胡小平来说,这只是个不惑的年纪;但对于他的作品来说,却刚好是一个记录片的节点。

从这个节点往回看,再现了凉山从80年代至今,老百姓衣食住行等各方面发生的翻天覆地的变化,集中展现了凉山改革开放40年来,经济、政治、文化、社会、生态、民生等各方面所取得的伟大成就。

▲致富路 胡小平 摄

这些影像是时间的化石,在历史深处发出自己的声音,记录了时代前行的脚步和节奏,从黑白到彩色,从手动到数码,从风土人情到人生百态,铺展开一幅五彩凉山的浮世绘。

走遍凉山角落

把镜头聚焦生活变迁

在学摄影之前,胡小平是电影公司一名美工。1979年,胡小平从喜德调往普格工作,受到身边朋友的影响和工作需要,他接触到了摄影。

对于胡小平来说,学摄影并不是一件难事。美工工作,培养了他一定的审美观,在技巧方面,摄影和美工一样,都是运用到光线和构图。

▲穿在身上的历史 胡小平 摄

▲彝人椎髻 胡小平 摄

刚开始拍照那会儿,20多岁的胡小平没有自己的相机,他靠借同事朋友的相机来满足自己的兴趣爱好。1981年,单位购入一台海鸥相机,让他负责拍点工作照,胡小平如获至宝,很珍惜每一张胶片,用心去拍每一张照片。

▲《汉子》1982年12月 凉山昭觉 胡小平 摄

▲《过年》1983年11月 凉山河东 胡小平 摄

“那时候工资低,胶片贵,所以不敢胡乱拍,每一张照片都要酝酿很久。”

看到自己拍的胶片被冲洗成一张张照片,胡小平对摄影的热爱越来越强烈。1982年,他攒钱买了一台相机。从此,便开始了一个记录者的漫长过程。

胡小平喜欢拍人文纪实类的照片。有空就会拿着相机拍下身边的事物。时间久了,身边的同事朋友都知道,胡小平拍的东西很有水平,有什么喜庆的事,都会请他来帮忙拍点照片。1984年,他成为《凉山日报》的通讯员,专门为报社提供简讯和照片。

▲《相聚》1983年6月 凉山西洛 胡小平 摄

▲《喂食》1984年1月 凉山西洛 胡小平 摄

“那时候的报纸还是黑白的,我们拍出来的照片,洗成一寸大小的照片,寄给报社,再由报社发表出来。”

看到自己的照片一步一步被越来越多的人看到,胡小平第一次因为摄影有了一丝的自豪感。

▲留 影 胡小平 摄

闲暇的时间,胡小平很喜欢看摄影方面的书籍杂志,看别人的作品,再看看自己的,他始终觉得自己拍的东西还欠些火候,于是,1987年,他报读武汉大学艺术摄影班。两年的脱产学习,让他对影像所产生的美,有了更深的认知,也让自己的摄影技术更加成熟,用他的话来说,就是“增长了很多见识,提高了自己。”

结束学习回到单位后,胡小平全身心投入到摄影中来,身边的事物拍多了,他开始朝外走。哪里有秀丽的风景,哪里就有他的身影,他走遍大小凉山,捕捉到了无数生动的画面,田间地头丰收的喜悦,偏远山区的农户家里,他走到哪里,拍到哪里。当时不觉得,回过头来,自己竟然无意间用影像记录了凉山一个时代的生活变迁。

▲赶集 胡小平 摄

▲牛市 胡小平 摄

特别是布拖县,胡小平年年去,年年拍出不同感觉的作品。抚今追昔,一张张生动影像见证了40年改革开放给布拖人民生活和思维观念带来的巨大变化。

他的作品也获奖无数,喜悦的同时他感觉自己作为一名凉山摄影人,不仅要拍出自己满意的作品,还要负起宣传家乡的使命,把家乡的美传递到更多的地方。

▲布拖县城相馆 胡小平 摄

拍摄火把节36年

用影像记录凉山时代

在1982年,凉山州第一届火把节。胡小平就是从那个时候起,每年坚持拍火把节。一年一年的影像积累,成了一页一页的历史故事。

胶片太贵,一卷12张或是36张,胡小平也只有在这样的盛事,才会舍得怀揣三四卷胶片,去现场“捕风捉影”。

▲看你笑得那么开心 胡小平 摄

2013年7月摄于布拖县火把节

2014年荣获中国摄影家协会主办的 2014 “天翼手机杯” 全国手机摄影大展优秀作品奖

火把场周边村村寨寨的彝人,提前一天盛装打扮走路赶往火把场。几十里的路,一路的期盼一路的心潮澎湃。孩子们的背上,一个破旧的布兜里,装着一整天的口粮——一点白米饭。午间,人们把黄伞倒一面,把米饭兜在中间,大家用手抓着吃。

火把节结束,人潮散去,只留下寂静的山谷。

这一切和火把节有关的人和事,都成了胡小平眼中最美的景致被咔擦一声保存下来。当后辈们从这些影像中,穿越时空,回到那个贫瘠的年代,也能感受到那些淳朴的彝人眼中的神采奕奕。

2017年,胡小平举办了凉山彝族火把节摄影作品展,名为“节日里的乡愁”。

▲毕摩祈福 胡小平 摄

2017年7月摄于美姑剪羊毛节

▲山风 胡小平 摄

凉山日报副总编辑、凉山州文艺评论家协会主席何万敏为他写下了这样的句子:

“摄影家胡小平有意要以黑白与彩色两种摄影作品,来厘清观看的不同。这些摄影作品放在一起,我感觉当中的意思一下就出来了。即便主题都是围绕在凉山越来越红火的火把节展开的,但是时间和空间截然不同,而且那些对以往岁月的勾陈,似乎更加真实可靠,更加打动人心,更加情感充沛。这是为什么?是有关那一抹沉积在人们心中的乡愁。”

▲银饰 胡小平 摄

▲新装 胡小平 摄

是的,当乡愁已经被媒体说得泛滥之时,正表明“乡愁”的可贵与值得珍惜。

快门瞬间的记录,岂止是现实关照那么简单,已经是一种见证。正是摄影见证了一段葱郁而艰难的岁月,见证了生长过程中流逝的纯真和代价;这些摄影作品没有间离生存的本真,还诘问我们是否记得土地给予人们的栽培、滋养、锻造——凉山,我们精神的原乡。

静静的凝望,我被深深感动的同时,深以为这些作品,与摄影家胡小平的生命,紧密相连。

文/冬根

图/凉山州摄影家协会副主席 胡小平