古道苍茫 ——何万敏

- 来源:《凉山文学》2018年第二期

- /

- 作者:何万敏

- /

- 2019-05-24 12:07:19

- /

- 24

- Views

歇海棠镇

前文提到,清溪道进入四川凉山的第一个重要驿站,是现在的甘洛县海棠镇。

与都市的繁华喧嚣,灯火辉煌迥异,海棠镇的夜晚完全称得上寂寥冷清、静谧空廓了。尽管这里离东南方的甘洛县城只有35公里,翻山穿过雅安工业园区上G5京昆高速石棉站口也不远,但路况大为改善的交通缩短了距离,海棠不再像以往那样接近饭点,喷香可口的海棠腊肉似乎对好吃嘴的味蕾也少了诱惑力。车辆欢快地奔走,若不是为了采访,我也不会留宿在“海棠竹园”。

刚过立冬,天气立即给出冷峭的面孔,这里四面都是山,海棠镇其实依靠在一座山的半山,面前是山沟,寒冷空气由山顶压下来,不费吹灰之力。

梦回唐朝,当年穿越清溪道走进凉山“北大门”,过坪坝一路向南3个多小时,赶到海棠古镇已是人疲马乏,个个气喘吁吁,只肯席地休整,哪管前途茫茫。店主掌出飘摇着火苗的豆灯,赶马人和建昌马都唏哩哗啦开吃晚饭,起劲的声响撑破暗夜,古镇睡眼腥松地强打着最后的精神……

有一个春天,在两河乡秀水村采访完天近傍晚。我没有急着从正在扩修的近路折返县城,特意绕道坎坷的乡间公路螺旋式爬升至坪坝乡,因为之前我已三次造访海棠镇,知道从坪坝乡到海棠镇,走的正是清溪古道的一段。

沿途可见山间坡地上排列整齐的地膜覆盖,勤劳的农人播下一季的玉米,接近圆润山顶处,零星的树木上端正浸染新绿。

俯瞰海棠镇,呈长条形呈展在看似平缓的台地上。云层厚实,天空开始暗黑,山色多了几分厚重,也显得踏实可靠。色彩对比之中,镇上的建筑,更多的是四四方的几层楼房,外墙除了白色就是黄色,跳跃明快。旧时的青瓦平房,被拔高的楼房或遮档或打破格局,我从中极力去辨识古城,古城已然模糊得只剩一大块积淀时光岁月的底色。

那之前,我曾去过西北方向拍摄海棠镇全景,所处地理环境显得更加明白一些。公路边的半截古城上新增了挡墙,上面附着藤蔓,如果当地人不告诉你,哪儿知道那是城墙。远望只看得出古镇端口的几处房舍。建筑的主角毫无例外属于簇新生长并仍在增添的楼宇。

但海棠古镇的来路实在悠长,比如今“甘洛”的县名都早去四百多年。《甘洛县志》有文,明洪武十七年(1384),督蜀的景川侯曹震,令民开通至建昌古驿道,该道至海棠。弘治年间在海棠设“镇西守御后千户所”。嘉靖四年(1525),建昌兵备道,观察使胡东皋修筑海棠土城墙。这就是说,海棠古镇的建城时间,可确凿地认定为公元1525年。明朝时期,海棠属地越嶲卫。唐《蛮书》称海棠为达士驿,彝族人称它“夏达铺”,直译是休息的地方,意为驿站,是清溪古道上的重要关隘,所以清雍正六年(1728)在此设海棠都司府。民国时海棠区仍由越西县管理,直到凉山实行民主改革时,这里都还是越西县的第三区。

当然,我们今天所看到的海棠古城,并非初创时的模样。历史上,古城经过多次大规模的修整,一次在清雍正八年(1730),另一次在同治二年(1863)。太平天国翼王石达开部宰辅赖裕新余部从蓼坪南白沙沟至海棠,“海棠都司无力抗敌,纵火烧城而走”,后又修葺。而这笔账,被今天的海棠百姓口口相传,记在石达开名下。

有关古城,《中国文物图集·四川分册》记载:“海棠堡址,海棠镇,明至清,县文保单位。堡始于明嘉靖四年(1525),时为土城,清雍正八年(1730)补修,开北、西门,道光十八年(1838)改筑砖石墙,增开东门。堡占地面积约50万平方米。城墙周长约800米,高4米,宽2.3米。条石砌基,条石长1.3米,宽0.34米,厚0.35米,上砌青砖,砖长0.33米,宽0.21米,厚0.15米,有的上有清道光十八年铭文。现存北门城门和南城墙约140米,北门城洞宽3米,深3.6米。”

各地的古城,大抵都有四门,为何海棠古城只有三门呢?那天带我去登高望远的蒋学尧老人,顺口背诵早年的民谣:“好个海棠城,四门开三门,独不开南门,气死越嶲人。”他说这其实是一句玩笑话。

老人是海棠镇名人,他说道光十八年改建海棠城模版仿照的是越西古镇,毕竟海棠属越西管辖,依样画葫芦实在正常。眺望海棠像个簸箕状,至于命名,有一种说法是明代时,都司府后园有一株奇艳的海棠花树,称此地为“海棠香国”,镇名由此而得。我想象,绿叶红花仿如古道上的标识,南来北往的商贾旅人走到这里,就该歇脚了。

说蒋学尧是海棠“知名人士”,名不虚传。他家祖辈是这里的大户人家,家道波澜起伏与海棠古城的兴衰变迁,有许多交集。

由他做向导,我跟着老人游逛于古城,走街串巷,街巷中亲热招呼“蒋三哥”的熟人络绎不绝。蒋家有8兄妹,蒋学尧排行老三,人称“蒋三哥”。

“如果不是‘文革’,我家是海棠最富裕的。”生于1944年的蒋学尧衣着整洁,背着双手边踱步边走进记忆的深处,向我娓娓道来。

祖辈都是海棠人,但爷爷以上的先祖他未见过。只记得,爷爷蒋大观,字如章,家境殷实,1947年去世。爹蒋炎,字康南,生于宣统元年(1909),1975年去世。爷爷办私塾并教书,字写得好画得好;爹降生那年设海棠小学堂,正是蒋家祠堂捐建。书香门第的蒋炎受人尊敬,曾在田坝最有名的土司岭光电的私塾教书,以后回海棠小学,桃李满天,号称“海棠第一文人”。当年站在进东门不远的十字街口,掐指数来大街、中街、马街、新街,就算蒋家、罗家、丁家、高家人丁兴旺。其中蒋家是大家族,有五六十户,及至东门外,尚有蒋家坝坝。蒋学尧至今记得自家园子:“冬天里,雪下得越大,梅花开得越艳,好香呀!”

蒋学尧两三岁时,爹即捉手教写毛笔字。从小欢喜舞文弄墨,却没敢将此雅好一以贯之,那是后话。反正耳濡目染,唯读书为高。1957年他背起行囊离家远走越西中学读书,1963年高中毕业,虽成绩中等,考大学应不困难。但政审不过关,终不得成考,不久就来了“文革”。腊月三十,鞭炮声迎新中的爹乘着酒兴,提笔画下一幅中堂《好鸟枝头亦朋友》,区革委会秘书认不得“亦”字的意思,歪解成“无朋友”,爹遂被打成“五类分子”。气急之下,爹命后人谁也再不准写字画画,悉数扔弃笔墨纸砚。

蒋氏祖屋是一大院,木板房子,木格子的窗户白天撑开来采光,好让私塾学生上课。院子里栽种有松、竹、梅,私塾名曰“三友书斋”。蒋学尧把正直的爹铭记心间的是,爹教给他许多做人的道理:“一是不能说谎,懂就懂,不懂就不懂;二是众怒难犯,钻欲难成。”如此教诲,让他受用一辈子。

没有考读大学,蒋学尧回海棠当了一辈子农民。“过往年岁,尤三四月间,青黄不接,没有吃的,饿得最惨,临街的商铺多,除了土产也没有啥卖的,甚是清淡。”加之地处山区,气候寒冷,出产不好,交通不便,一时萧索。大家族中,人多米少,日子确实清苦。“蒋三哥,你还能干什么名堂?”别人这样取笑他。

改革开放解放了聪明人的思路。上世纪80年代初不愿受穷挨饿的蒋三哥开始做生意,到成都去提百货来海棠卖,赚取差价,但这件事是有力气的人都能干的,没有发挥出自己能写会画的优势才干。“我一想,咋个不这样来发展?!”他远赴南昌学画瓷像,买回钻子,开始打碑。他打石碑与众不同,不仅刻字,还嵌瓷像,又把山水、花鸟、龙凤都雕刻其上,生意比谁都红火;做大了,又购买机器,从西昌拉花岗石来,一分钟打一个字可挣1.5元钱。画用粉笔起底稿,机器刻划,一通碑上有画3幅的,有画5幅的,每幅收100元,连字带画最多有花到5万元的。他成了闻名全县的“农民书画家”。1987年,被甘洛县委组织部评为“农村优秀人才”,以后又被评为州级“土专家、田秀才”。“我说,迟很了,”蒋学尧感慨,“我这一生贡献给国家有好多用处哟!”

除却家世,蒋学尧还知道许多古镇史料。本来带我去北方高山处,指点古城与新城比对差异,“原先挨门对户是旅店和马店”,2013年他曾爬上高处,“怕以后没有人知道,必须把历史遗迹画下来”。我们在垦植的农地与荒野间摸索,忽然他提高了嗓门几乎是吼起来:“哎呀,这里还安埋着吉林省代理省长呢?”

吉林省,离西南四川那么遥远且偏隅大凉山中?代理省长,声名显赫怎么算也是一个大人物,有没有搞错?疑问暂且按下不表,寻觅踪迹要紧。毕竟七旬多的老人记忆减弱,关键置身野外不易拣识方位,试着踏勘几处未见踪影。

“哎,应该是附近嘛?”他扶正蓝色帽子,似在挠头搜索思绪。

“不急,慢慢来找。”我怕他累着,示意放慢脚步,安稳稍纵即逝的线索。

他又四下张望,没再答话,径直向着一块绿色林地行走在前。我跟紧脚步,预感到有一件重大历史谜团即将被掀开沉重帷幕。

果然,一片松柏林深处,透过没有枝桠遮挡的树杆部分看去,有一不显眼的墓碑,坟茔低矮,由于旁边另散布三四坟墓,可判断这处为墓地。走近,只见其它坟墓均无墓碑,惟立于旷野的一块墓碑,上取圆弧下端长方,青石正面镌刻有文字。蒋学尧像久违故人,自言自语“就是他了”,去地上扯起一把泛绿的青草,仔细擦拭历史的尘埃。繁体字像从黑色底片上显影出来,碑中正文“故吉林省政府主席诚公讳允之墓”,左侧落款“中华民国三十五年三月吉日”。

难道,这里真的安葬着一位大人物?重大的发现让我兴奋不已。

回到西昌后,我不断查阅《甘洛县志》人物辞条,动笔写作前断续用了半年多时间,多方从书籍和报刊的字里行间详细梳理,大致勾勒出诚允命运多舛的人生轨迹。需说明的是,甄别比对众多材料比较烦琐,需综合考量当时境况和实地踏勘海棠古城才能得出较可靠资讯,但并非不再存疑。比如:诚允生卒年份。志书上的生年为空缺,只说是清同治初年,居多的资料记为1881年生,予以采信;而所有资料写明其1944年8月“病逝西康”,惟有县志记载为1946年3月,战火纷扰,一个人的流落他乡乃至死亡,谁又会用心顾暇,既然客死异乡,我更信海棠当地人。总之,面对各种差池,综述如下:

诚允,生于辽宁省辽阳满族家庭,正红旗人,字执中,姓瓜尔佳氏,汉姓关。曾任吉林省代理省长、省政府代理主席等职。1906年,诚允毕业于北京法政学堂。民国初年,在一次全国法官考试中名列前茅,被任营口道地方法庭推事,后升审判官。他执法不徇私情,有“诚青天”之称。1916年诚允被北京政府任命为吉林省民政厅厅长。

诚允是大汉奸熙洽的表弟,还是其妹夫。1931年“九·一八”事变后,俩人分道扬镳。11月,张学良请示南京政府任命原吉林省政府委员诚允为吉林省代理主席,在哈尔滨附近的宾县建立吉林省政府。而此前,熙洽已经在吉林组织了伪省政府。两个吉林省政府开始分庭抗礼。

1932年1月16日,熙洽调遣伪军大举北犯,扬言要踏平宾县抗日政府,同时企图占领北满重镇哈尔滨。诚允特委任原吉林省城卫队团长冯占海为吉林省警备司令,又联络爱国将领李杜等人,发动哈尔滨保卫战。同时,积极为抗日军筹措粮饷、械弹,为前线官兵发放了两个月的军饷,有力地支援了哈尔滨保卫战。哈尔滨沦陷后,日军先出动飞机轰炸宾县,2月7日派兵进犯。这时城内只有少许警卫部队,情势十分危急。汉奸张景惠、熙洽派人前来劝降,诚允断然拒绝。遂留在城内指挥抵抗,最后才撤出宾县。

5月,吉林抗日联合军成立,公推诚允为总司令,并成立吉林省政务委员会。至此,诚允感到临时省政府没有存在的必要。电请张学良同意撤消后,他侨装商人由水路经山海关进入北平,受到嘉奖,被任命为北平军分会高级参议。东北沦亡后,诚允满腔希望落空,遂潜心佛学。

钻研佛学或许铺垫了诚允后来受命成为护送班禅第九世回藏专使的基础。

1933年12月17日,达赖第十三世在拉萨逝世,西藏政局恐生变化。前后藏的僧侣群众以群龙无首请求班禅回藏主持政务。蒋介石深谋远虑班禅在西藏的政教地位,于1934年2月任班禅为国府委员,20日在南京就职。确认班禅回藏,并组成护送班禅第九世回藏专使行署。派诚允为专使,马鹤天为参赞,高长柱为参军,率领仪仗队200余人,积极准备护送班禅返藏。

1934年7月,班禅由南京回抵北京,1934年8月至1935年3月,班禅又到内蒙古一带进行宗教活动。1935年4月4日,班禅致函行政院长汪精卫,表示内蒙古宣化事务已经结束,是以决定4月中旬首途赴青,转道回藏。同年9月,国民政府颁布命令,特派诚允为护送班禅回藏专使。有意思的是今天,我们还能看到,诚允委托南京光华照相馆制作发行“奉使护送班禅大师回藏纪念”照片。

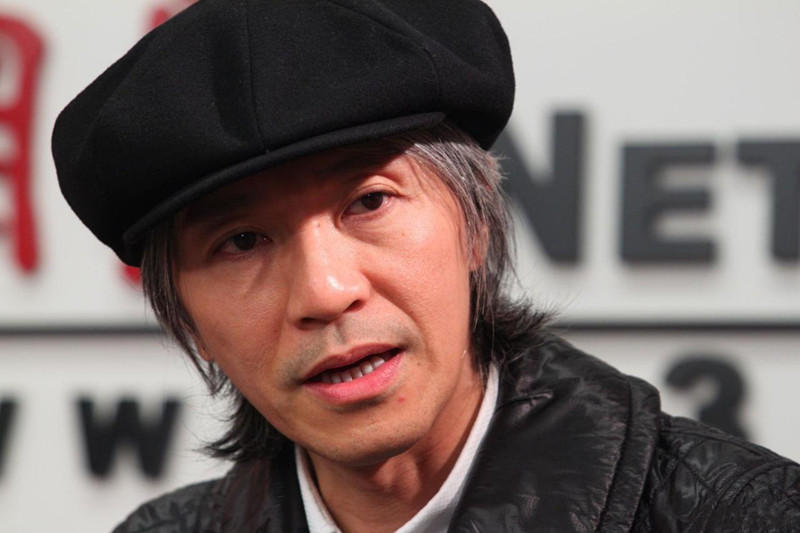

发黄的纪念照片为诚允半身正面像,面容端庄,目光炯炯,仪表堂堂。

查阅资料时,我另外还与诚允先生碰面:那一张朴素的黑白图片,诚允站立中间,没有东北人的高大魁梧,是1936年5月26日,作为国民政府护送班禅通藏专使抵达拉卜楞,当地保安司令黄正清设帐欢迎,国民政府蒙藏委员会参赞马鹤天陪同。图片刊于四川民族出版社2005年出版《尘封的历史瞬间》中,出自庄学本之手。我还于《庄学本全集》查证到,1936年6月第116期《良友》刊发庄学本先生的《从西京到青海》:“我这次随护送班禅大师回藏的诚专使西行,预备由极东边的上海,赴极西边的拉萨……”直到5月18日,“专使行署”得到“班禅大师定于5月18日离开塔尔寺,向拉卜楞进发的消息”,同日,行署官兵八九十人及骡马300多匹,“也离开兰州,向拉卜楞前进,以便和班禅大师在该处会合”。

遗憾的是,班禅大师行前即身有不适,一路又劳累过度,于1937年12月1日凌晨在青海玉树结古寺圆寂。

而从那个时候直至诚允海棠去世的漫长7年时间,其行踪因为无迹可寻而显得扑朔迷离。如果按照蒋学尧“可惜他到海棠才3年时间就病故了”的说法,至少他举家到达海棠镇前的4年我们仍不得而知。时局复杂,动荡的生活即使是许多人无常的命运,但我仍然百思不得其解,流淌着英雄般的烈性血液,诚允的个性不应是怯弱的,也不会自甘沉沦。

《甘洛县志》记录了一段,在成都,诚允认识了汉源县的饶近如,将自己想找景色较好、气候与东北相似的偏僻之地安度晚年的相法告诉对方,饶便向他介绍西南方的西昌,让他看看择而定之。诚允率亲属随从20多人安居海棠。在古镇,他支持儿子诚轼麟出墙报宣传抗战,用木板置放在十字街头,每周一期,持续一年多。本想安度晚年的他,眼见此地农业经济相当落后,创办了“种田实业两和公司”,积极垦种及买卖百货。因道路阻险,匪盗横行,凉山盐贵如金,他让公司尽力盐业,收益不小,然在离海棠约10公里的大坝垦荒,水源奇缺,气候严寒,不产粮食,蚀本不少;又去田坝菜子山开办铅矿,入不敷出,只得到河道(今石棉县)开办石棉矿,情况不佳,终亦停办。全家生活日渐清苦,随从各自另寻出路,只剩妻弟不舍离去。到了三天只能吃上一次大米饭,其余多靠玉米、洋芋充饥时,诚允身体也很快虚弱,终一病不起。

诚允“和我爷爷很好,文人嘛”。蒋学尧意犹未尽,“诚允死后,程太太给我爷爷叩头,让派几个人把他们三娘母(有两个儿子)送回成都。”据蒋称,程太太为表谢意,送了8幅画给爷爷,其中有几幅来自皇宫,是当年末代皇帝溥仪偷出宫带到长春,为拉拢诚允抱画给他的。动乱年代,这些画连同爷爷祖传的字画,散失殆尽。提及那些曾经拥有的珍藏,蒋学尧咬牙:“日本鬼子可恶。”

诚允究竟为何要远走大凉山中并选择在海棠古镇定居下来?去世后其夫人和双儿又走向何方?半个多世纪过去,为什么再没有他的后人来拜谒或者迁骸回归故土?历史的空白,留下太多谜底,有待解开。

蒋学尧老人心中是记得诚允先生的,虽然颇费周章,待伫立诚允之墓前,他的内心五味杂陈,并不好受。

绿色的松柏随春风轻轻摇曳,颜色一天天浓密起来。从半山往开阔的前方看去,海棠古镇层层叠叠的房屋拥挤在一起,那里曾经有过诚允艰难的岁月。客死他乡,吉林已是远方的远方。